什么样的国家是好的国家

这一讲来介绍司马光的国家观,《资治通鉴》是为国家的兴盛繁荣而写的,所以必然触及一个基本问题:什么样的国家是一个好的国家?这样的观念要如何体现出来?

我们从一个非常简单的角度来切入。现在有很多人认为,一个国家疆域越广越好。国土面积大是不是好的国家的重要标准?在这一点上,司马光是持反对态度的。他并不认为一个国家的领土越大越好,也不认为国家治理的成败跟领土面积有必然关系。但是这种观念,在当时和皇帝宋神宗的理念发生冲突。

在宋立国之前,中国历史上发生过一件著名的事情,五代时期后晋的创始人、第一位皇帝石敬瑭,为了获得契丹人的支持,把从今天山西省北部一直到辽东地区,从西到东十六个州,割让给契丹人,史称「燕云十六州」。到宋建立的时候,这十六州除了由后周世宗柴荣抢回关南三州外,其他绝大部分都还在契丹人手里,这对宋的国防是一个隐患。用宋代的一些士大夫的话来说,「中国之险,移于夷狄」,国土北部最重要的、有地形优势的防御线都被游牧民族契丹人掌握着,他们一旦侵入就可以直接突进到华北平原。北宋的国都位于河南,一旦黄河结冰,契丹骑兵就可以直接渡河,兵指开封,这对国家安全是非常不利的。

所以从五代后期到宋代前期,很多皇帝都想把燕云十六州收回来。这样的努力,在宋初的宋太宗时期,曾经尝试过两次,但都不成功。后来到了宋真宗时期,是通过签订和平协议来解决这个问题的。

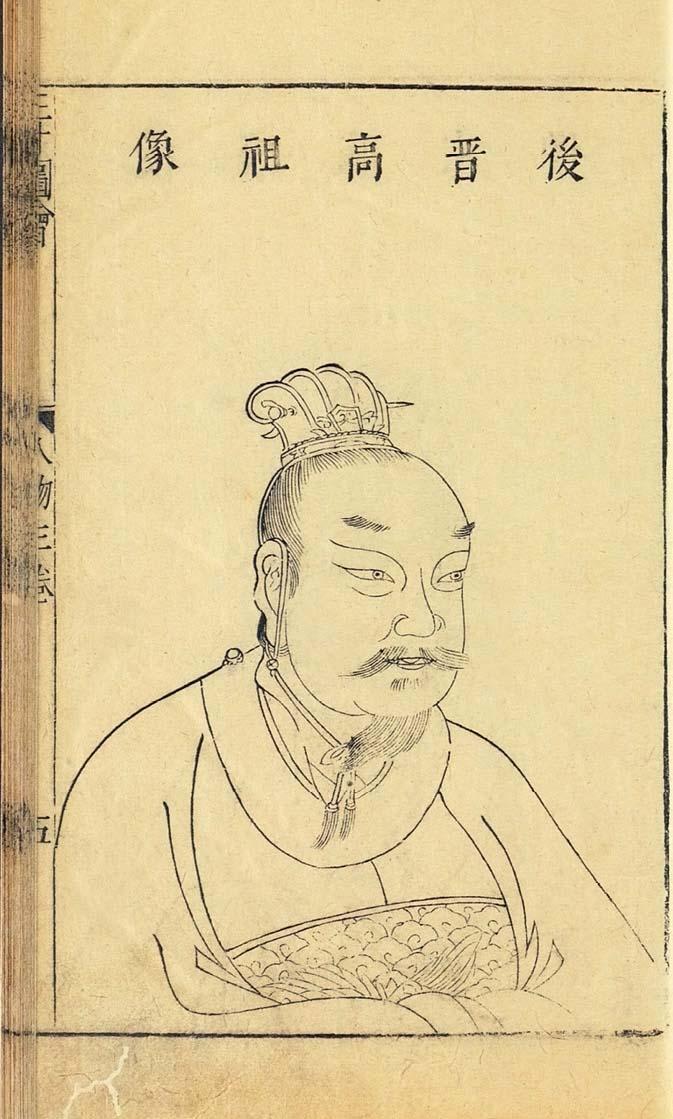

石敬瑭像.三才图会.明.王圻.王思义撰辑.明万历三十七年

到了宋神宗时,他还是想要把十六州全都拿回来。宋神宗任用王安石变法,增加国家的财政收入,其实还只是第一步。为什么要增加财政收入?因为宋神宗接下来要用这些钱训练军队,最终通过战争收复燕云十六州。司马光当然明白年轻的皇帝在想什么,但是他通过方方面面的分析,想劝说宋神宗放弃这个想法,因为战争的代价是极其

(本章节完结)