对今天的我们来说,别说透视图像,就连三维动画都见得多了,很难从布鲁内莱斯基的小实验中体会到什么里程碑意义。在乔托的画中,人物开始显得立体,画面中出现了较为接近直观感受的光影效果。乔托已经在画中展现出他对透视的理解,并且,他给出的画法已经比前人要更先进一步了。不过,他的画面,依然给人一种「画家努力还原真实,但终究看起来和现实有一些差距」的感受。仿佛乔托距离真正的完美透视,只差那么一点儿就成功了。而就让画看起来和视觉感受一样这一点,要等到布鲁内莱斯基出现,才把它填上。

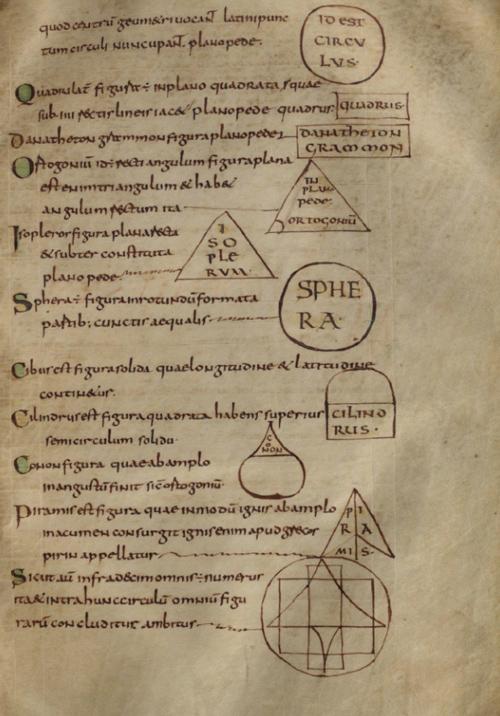

自乔托往前数百年,彼时的欧洲人是真的不懂得如何准确在纸上描绘三维物体的形状的。为了描述一个圆柱体,古人所费的力气,会让我们以为他们是故意装傻。公元 7 世纪前后的大学者,塞维利亚的圣伊西多尔(St.Isidore of Seville),在《词源学》(Etymologiae)一书中试图解释什么是「圆柱体」,但倘若依照他的描述,无疑我们会得到错误的答案。他写道:一个圆柱体,就是在一个四边形上加半个圆形[1]。在巴塞尔大学图书馆馆藏的一份《词源学》抄本上,圆柱体的示意图真的就被画成一个长方形里面多出一个半圆的样子

[图 2]

。在更往后的一份抄本中,圆柱体被画得像是一个斜切的香肠。无论哪种示意图,和我们的视觉感受都有着不小的差异。

[图 2] 塞维利亚的圣伊西多尔,《词源学》抄本中对各种几何图形的图解

约 800—825 年,纸本墨水,26.5 厘米 x 16.5 厘米,大学图书馆,巴塞尔

这倒也怨不得古人。因为在平面媒介上画出接近三维世界的透视感,并不是人类的本能。我们如果去观察 5~10 岁儿童自发创作的绘画,便会发现他们所画出的透视往往是多种视角混合的结果。一棵接近圆柱体的树干,在儿童的笔下,可能真的就会画成一个长方形。树下小朋友的四肢,则是另外四个长方形,甚至是四根线。而且,倘若没有经过美术训练的话,一个人无论多大年纪,画出的小人可

(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)