随着我们的量子专列继续前进,我们将要见识一个更复杂的量子实验。

我们直接开门见山吧,这次介绍的实验叫做延迟选择实验,这个实验是以双缝实验为基础的,但是更为复杂,同时也是更为有趣和出名一个量子实验。这个实验的名气之大,已经有名到几乎要破圈而出的地步。它也号称是量子物理学中最难以让人理解,并且具备能摧毁正常人三观能力的超级恐怖实验。

这个实验的全称叫「惠勒延迟选择实验」。

惠勒实验的构想其实已经诞生了 40 多年了。在 1979 年,为纪念爱因斯坦诞辰 100 周年,科学界在普林斯顿召开了一场讨论会,在这次会议上,爱因斯坦的一个同事约翰·惠勒提出了「延迟选择实验」的构想。

惠勒通过一个戏剧化的思维实验提出,如果我们进一步改进对电子的双缝干涉实验,将检测电子的时机选择在通过双缝之后,也就是说,我们在发射了单电子后就计算时间,等电子穿过了木板上的缝隙之后,我们再去打开缝隙上的探测器,那么我们会观测到什么呢?电子究竟是以波的形式同时通过了双缝,还是以粒子的形式通过了单缝呢?

这个思维实验初听起来似乎没有什么特别的地方,如果你有读过我专栏的上一篇内容,已经理解了粒子的波粒二象性,那么应该会理所因当地认为:电子穿过缝隙之后再放入探测器,电子肯定已经以波的形式同时穿过了两道缝隙,已经一分为二了,而探测器必然会在两边都探测到电子啊。

可是,结果并不是这样的!

惠勒延迟选择实验既然能赢得传说中的世界观颠覆者、人生观毁灭者、因果律杀手、理科生躁郁症的重大致病首因等等各种响亮美名,自然不会是简单的浪得虚名。

实验的结果究竟是怎样的呢?

我们先不着急揭晓结果,先来详细看看下这个实验具体该怎么做。

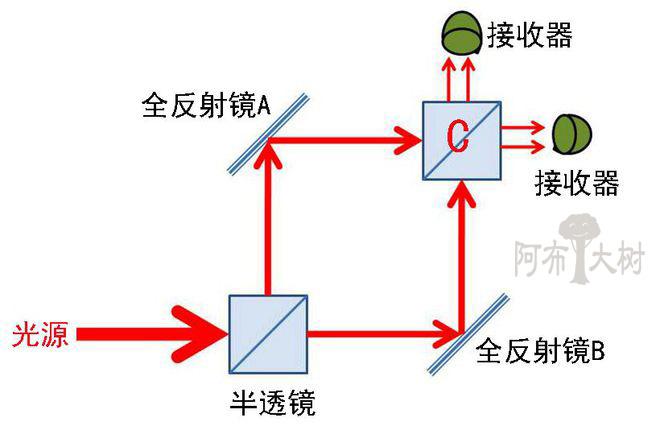

惠勒实验虽然原型是用的双缝干涉实验来改进,但是为了达到更好的实现效果,一般都改成了用光子镜面干涉的方式来做,为了方便不太了解该实验的朋友,我花一点文字把实验的具体设置和过程描述一下,如果熟悉的高手们尽可略过。

(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)

(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)