让我们伴随着茶香和马蹄声,走上穿越大西南的茶马古道。

上一节最后我提到南诏到大理时期都城阳苴咩城给后人留下了「两塔一碑」的古迹。实际上,两塔是四座塔,而分在两处。

一处是大理的标志性景观:崇圣寺三塔。大家一定在视频、照片里看到过它们的身影吧,以如屏的苍山为背景,三座白色的古塔体态修长,亭亭玉立,它们的前方是一个池塘,倒映出靓丽的身影,再往前走,洱海是更大的一面镜子。

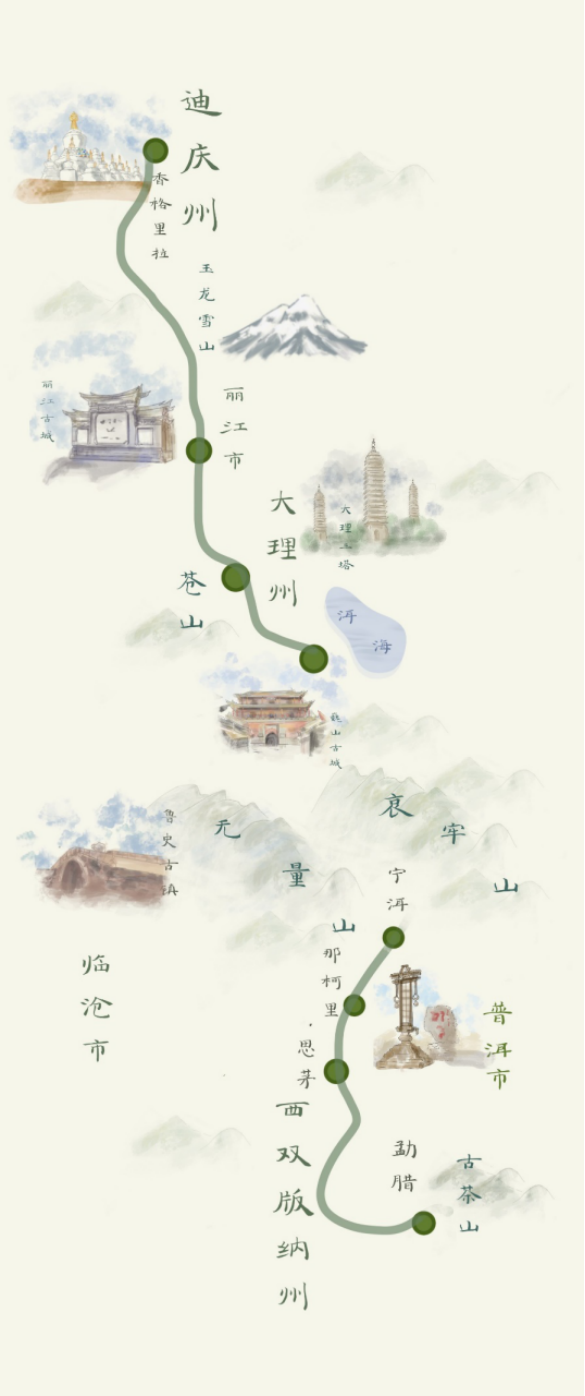

茶马古道手绘图(制作/林欣霞)

崇圣寺建于九世纪中叶的南诏统治时期,可以说是千年古刹了,当时就属于阳苴咩城范围,崇圣寺所崇之「圣」为观音,当时大理地区对观音崇拜极为流行。到了特别崇信佛教的大理时期,崇圣寺更是地位尊隆,是为国寺。大理国先后有九位皇帝在崇圣寺出家,在《天龙八部》里,金庸花了很大笔墨描写的天龙寺,其原型便是崇圣寺。

历经一千多年的沧桑变迁,崇圣寺的古迹只剩下三座佛塔,长期是有塔无寺(2004 年,大理斥资 1.82 亿元人民币重建寺院)。这三座塔中,大塔叫「千寻塔」,先建,南北小塔后建。千寻塔高接近 70 米,共有十六层,是国内首屈一指的高塔,结构上是方形密檐式空心砖塔,塔内设有木质楼梯,塔身下方有非常高大的基座,其中东面正中的石照壁上有黔国公沐英后裔沐世阶所题「永镇山川」四字。南北小塔形制一样,高 42.4 米,均为十层,是八角形密檐式空心砖塔,是五代大理国时期所建。把它们放在一起欣赏,就能看到中国传统佛塔从中古的四面方形塔到宋以后的八角形塔的转变历程。

崇圣寺三塔(耿朔摄)

1978 年,文物部门在古建维修时,于千寻塔基座中发现南诏、大理时期的佛教文物

(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)