1644 年,清军攻入山海关,定都北京。

为了让八旗官兵专心效力沙场、镇守中央,清政府设立了旗饷制度,使八旗官兵按旗而居,按月拿饷,成为了即使没仗可打,也不会断了钱粮的终身职业军人。

他们的子孙也因为祖上的功德,过着衣食无忧的日子,成了北京城里「数十万不士、不工、不商、非兵、非民之徒,安坐而仰食于王家之徒。」

这就是我们熟悉的「八旗子弟」。

经过上百年的约束与豢养,在很多八旗子弟的身上,已经看不到骑马射箭练武摔跤的本事,他们只对一类事感兴趣:玩。

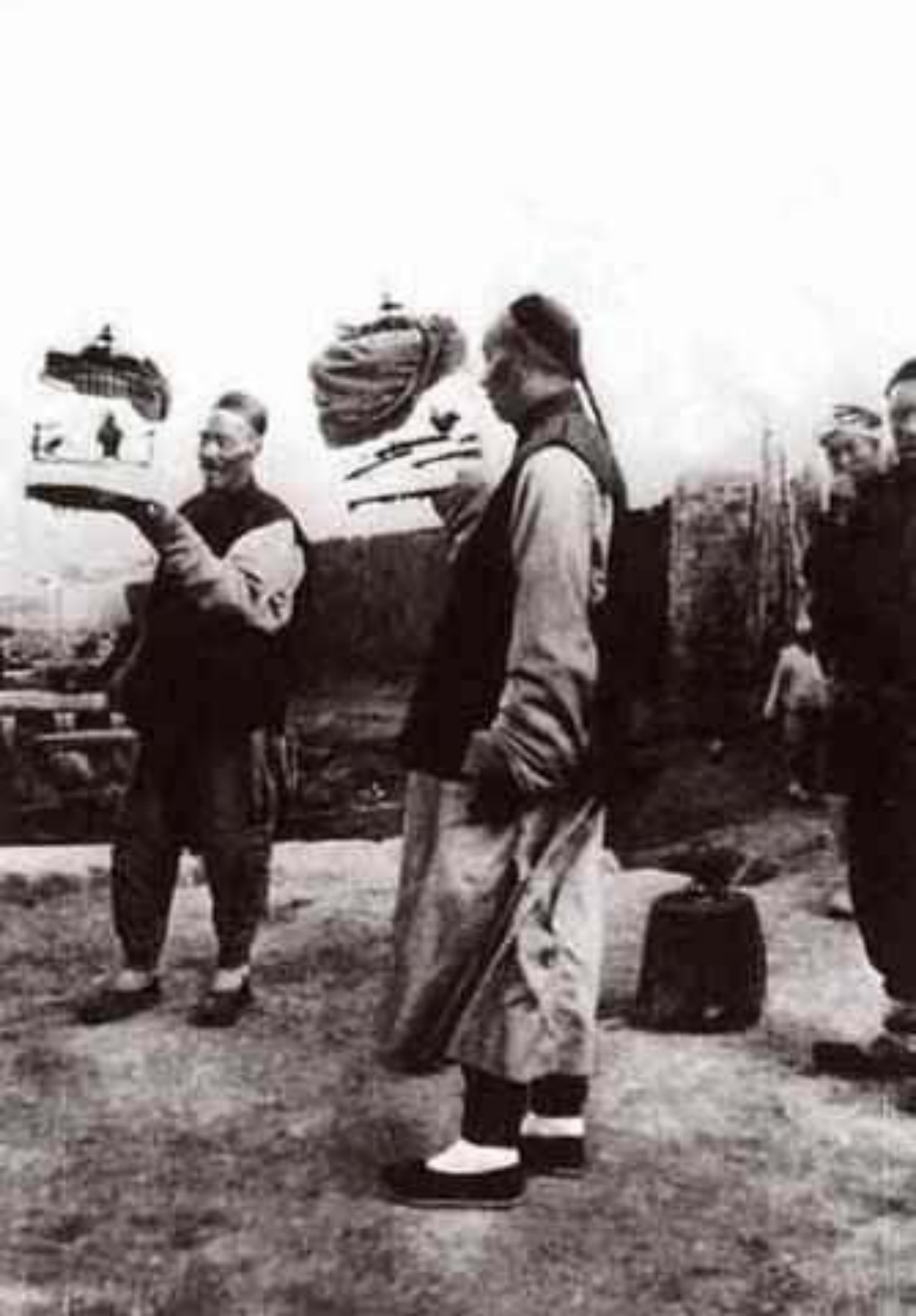

为了玩儿鹰,有人不惜几天几夜不合眼;为了做一个满意的鸟笼子,有人不惜把祖传的紫檀炕案几大卸八块。

逛窑子、抽大烟,玩物丧志、奢靡颓废……

玩鸟的人

但是,「玩」终究不能保卫疆土,更不能填饱他们的肚子。武昌的一声枪响,让八旗子弟那硬挺了两百多年的铁杆庄稼泡了汤。

这个曾经鄙视劳动,高高在上的群体,不得不直面惨淡的人生,集体转型。他们或洗心革面积极应对变革,或出没「鬼市」变卖家产继续沉沦。

无数光怪陆离的故事就在他们身上发生了。

我生于七十年代末,在前门大街东边、鲜鱼口附近的一个大杂院里长大。直到 2004 年我家搬走,在那个院子里,我生活了二十多年。

很多人以为胡同里的生活安静祥和,邻里和睦团结。实际上,平静的表面之下暗流涌动。

有热情好客的大妈,也有偷看人上厕所的混混儿,还有为了多盖一尺房跟邻居打得头破血流的「混不吝」。

但要说让我印象最深刻的,得数一个极不合群又与众人格格不入的「遗老遗少」,住在东屋的「王爷」。

这王爷并不是一个姓王的老爷子,也没有当过王爷的先人,只因为祖上是旗人,总爱以自己「高贵的血统」为傲,看不起别人,所以被街坊们送了这么个外号。

他本人倒是很受用,以为这是吹捧他戴高

(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)