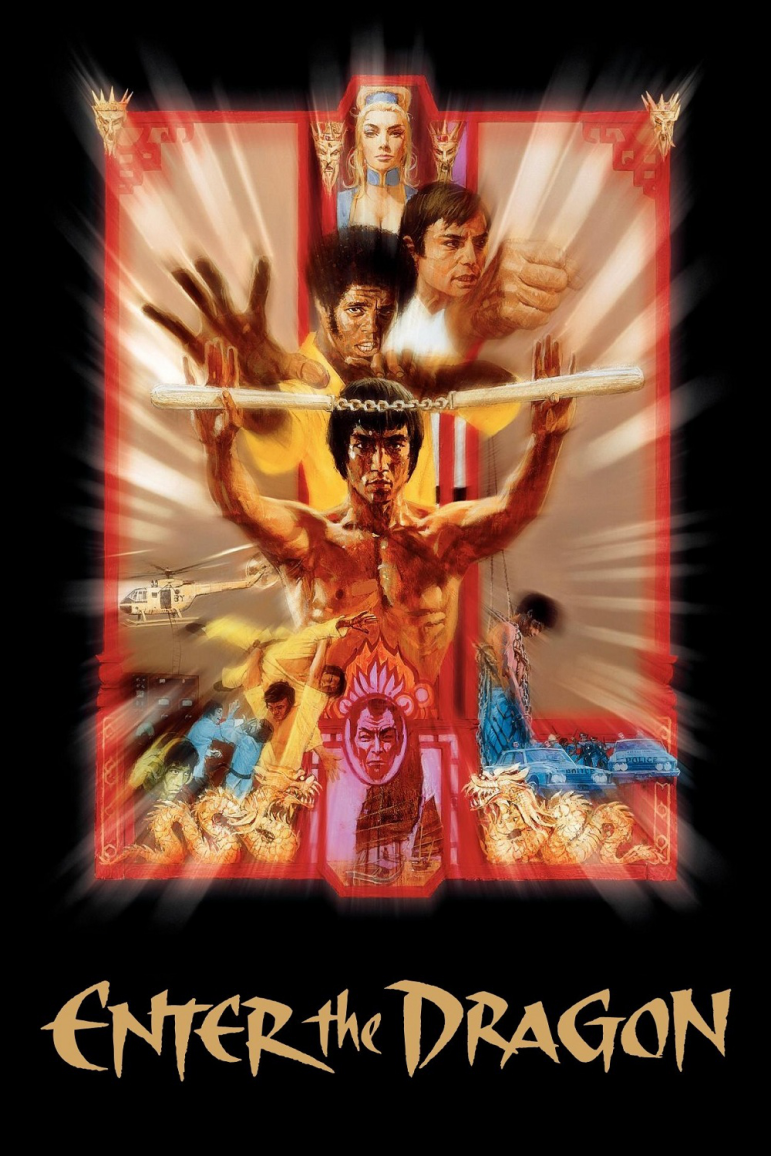

1973 年 7 月 26 日,李小龙因为药物过敏意外身亡仅仅过去六天,《龙争虎斗》在香港首映。这部由香港嘉禾影业与美国华纳影业合拍的电影,是李小龙第一次「触电」好莱坞,却也是他最后一次献上银幕表演。

当《龙争虎斗》在北美发行,电影中所呈现的「功夫」作为一种来自东方的神秘力量,搭配上「功夫明星」李小龙骤然离世的传奇轶闻,能吸引到了一批忠实狂热的影迷,形成其独特的迷影文化毫不令人惊讶。这些影迷大多着魔于李小龙的标志性吼叫与武打动作,李小龙的形象亦被无限推崇甚至于神化。

但与大多数「邪典电影」所有的「小众迷影狂热,大众无人问津」不同,《龙争虎斗》从发行伊始就受到了主流的青睐,在商业更是获得了巨大的成功。作为一部仅仅花费 85 万美元的小成本电影,《龙争虎斗》在香港就一举斩获了 171.2 万美元的票房,北美票房更是最终定格在 2148.3 万美元。2004 年,《龙争虎斗》更是入选了美国国会图书馆的「国家影片登记表」(National Film Registry),因其文化,历史及美学价值而被收藏保存。直到现在,《龙争虎斗》也时常出现在诸如《帝国杂志》(Empire)「史上最伟大的 500 部电影」之类的榜单之上。

这无疑使「《龙争虎斗》是否应该被归为邪典电影」这个问题变得颇巨争议。「票房奇迹」,「影史经典」,这些看上去与「邪典」二字全然矛盾的词汇,如何能够在《龙争虎斗》上共存? 这个争议的症结,正是在于我们究竟应该如何定义「邪典」,如何划定「邪典」的类型边界:「邪典」电影是否必须是小众的?或者说,「邪典」电影所需要的「邪」之「离经叛道」,是否可能不局限于小众的逆反,而是可能在受「主流」追捧的电影中,同样实现对「主流」的批判与颠覆?